Изд. 5-е, перераб. и доп. Учебник для сельск. проф.-техн. училищ. М., «Колос», 1973.

УЧЕБНИК ПЧЕЛОВОДА

Введение

Глава первая.

Пищеварение, кровообращение и обмен веществ

Органы чувств, нервная система и поведение пчел

Глава вторая.

Кормовая база пчеловодства и опыление сельскохозяйственных культур

Основные медоносные угодья и произрастающие на них медоносы

Улучшение и расширение кормовой базы пчеловодства

Опыление сельскохозяйственных культур пчелами

Глава третья.

Пасечные постройки, ульи и пчеловодный инвентарь

Пчеловодный инвентарь и оборудование пасек

Глава четвертая.

— Подготовительные работы перед началом пчеловодного сезона

— Как часто следует осматривать семьи

— Первые работы пчеловода после выставки пчел

— Расформирование неблагополучных семей

— Исправление неблагополучных семей

— Меры против пчелиного воровства

— Уход за пчелами после весенней ревизии

— Увеличение объема ульев надставками

— Стандартизация пасечных работ

Создание запаса сотов и производство воска

— Оборот сотов в хозяйстве и их обновление

— Производство воска

Племенная работа в пчеловодстве

— Теоретические основы селекции

— Индивидуальная селекция с проверкой по потомству

— Породы пчел и использование семей-помесей

— Условия и время вывода маток

— Простейший способ искусственного вывода маток

— Техника вывода маток, применяемая на крупных пчеловодческих фермах

— Календарный план вывода маток

— Правила подсадки маток в семьи

— Искусственное размножение семей

— Использование естественных роев для увеличения пасеки

— Местные условия и подготовка семей к медосбору

— Ограничение выращивания расплода в период главного взятка

— Противороевые методы пчеловодства

— Содержание целостных семей пчел в ульях большого объема

— Перевод пчелиных семей в многокорпусные ульи

— Годичный цикл работ при содержании пчел в многокорпусных ульях

— Двухкорпусное содержание пчел

— Содержание пчел в ульях-лежаках

— Содержание пчел в ульях с полурамочными магазинами

— Использование временных отводков с матками-помощницами

— Использование естественных роев для получения высокого медосбора

— Производство новых семей для формирования пакетов

— Подготовка и транспортировка пчел в пакетах

— Использование доставленных пчел на месте

— Перевозка пчел на медосбор (кочевка)

— Создание благоприятных условий для работы пчел на взятке

— Заготовка кормовых запасов для пчел

— Отбор меда из ульев для выкачки

— Послевзяточная ревизия семей

— Осеннее наращивание пчел и другие подготовительные работы к зиме

— Подготовка к зиме нуклеусов с запасными матками

— Проверка качества кормовых запасов

— Замена кормового меда сахаром

— Условия зимнего содержания пчел

— Помощь пчелам при неблагополучной зимовке

Глава пятая.

Паразиты пчелиной семьи и хищники пчел

Мероприятия по борьбе с болезнями пчел

Глава шестая.

Продукты пчеловодства, их хранение и переработка

— Показатели, характеризующие воск

— Эмульсия воска с водой

— Восковое сырье и его переработка

— Переработка воскового сырья на пасеке

— Заводская переработка воскосырья

— Вощина

Маточное молочко, пчелиный яд и прополис

Глава седьмая.

Экономика, организация и планирование пчеловодства

Размещение и производственные направления пчеловодства

Специализация и концентрация пчеловодства

Структура и средства производства пасечного хозяйства

Планирование, учет и отчетность в пчеловодстве

— Хозрасчетное задание пчеловодческой ферме (пасеке)

— Акт весенней проверки пасеки (пчелофермы)

— Акт осенней проверки пасеки (пчелофермы)

— Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки

Пищеварение, кровообращение и обмен веществ

Для нормальной жизни, работы и размножения пчелам, как и другим животным, требуется корм, в состав которого входили бы основные питательные вещества — белки, углеводы и жиры. Кроме того, пчелам нужны еще в небольших количествах минеральные соли и витамины.

Белки расходуются главным образом на построение тела (они входят в состав цитоплазмы клеток). Поэтому корм, богатый белками, особенно необходим пчелам во время усиленного выращивания расплода (для кормления личинок, которые быстро растут и требуют много белка). Для выделения воска пчелы также нуждаются в белковом корме.

Углеводы (сахара, крахмал, гликоген и др.) — составная часть корма, которая расходуется главным образом на создание тепла и работу мускулов. Углеводы как бы сгорают в организме, соединяясь с кислородом воздуха, образуя животное тепло. Особенно много углеводов расходуют пчелы во время полетов.

Жиры, так же как и углеводы, расходуются главным образом на образование тепла и работу мускулов. Жиры входят в состав клеток тела. Большое значение жиров заключается в том, что они могут откладываться в организме, образуя запас питательных веществ.

Минеральные соли входят в состав клеток тела и гемолимфы (крови). Они необходимы для роста и жизни пчел.

Витамины — сложные вещества, необходимые для нормальноq жизнедеятельности и размножения животных. Известно несколько групп витаминов: одни из них влияют на рост животного, другие — на обмен веществ, третьи — на нервную систему и т. д. Без витаминов животное не может нормально расти, размножаться, давать продукцию.

Пища пчел.

Все перечисленные вещества пчелы получают из двух продуктов, которые являются для них естественной пищей, из нектара и пыльцы, собираемых с цветков растений.

Нектар содержит много воды — до 50% и более. В гнезде пчелы перерабатывают его в мед. Переработка состоит из трех процессов: испарения излишней воды, разложения сложного сахара на простые и придания меду кислой реакции.

Для испарения излишней влаги пчелы раскладывают свежепринесенный нектар понемногу в ячейки, заполняя их лишь на 25—30% всего объема, благодаря чему поверхность нектара увеличивается, а испарение воды ускоряется. Одновременно пчелы вентилируют улей, способствуя удалению из него излишней влаги. Неоднократно пчелы переносят нектар из одних ячеек в другие, расположенные выше. При этом, набрав каплю нектара, они несколько раз выпускают ее на хоботок и затем снова всасывают в медовый зобик. Нектар смешивается со слюной пчелы, содержащей ферменты инвертазу и амилазу. Под влиянием инвертазы сложный тростниковый сахар нектара превращается в более простые сахара — плодовый и виноградный. Амилаза же расщепляет крахмал. Одновременно в нектар попадает фермент, превращающий часть глюкозы в глюконовую кислоту. Для этого процесса необходим кислород воздуха, с которым соприкасается капелька нектара во время ее выпускания на хоботок и втягивания в медовый зобик. Одновременно как побочный продукт выделяется перекись водорода, нейтрализуемая ферментом каталазой. В результате зрелый мед всегда имеет кислую реакцию.

Когда содержание воды в нектаре уменьшится до 20%, пчелы наполняют ячейки доверху и запечатывают их тонкими восковыми крышечками. К тому времени под влиянием ферментов содержание тростникового сахара в нектаре уменьшается до 1—4%, а содержание плодового и виноградного увеличивается до 73%. В результате всех химических изменений нектар превращается в мед — продукт, готовый для усвоения пчелой; на его переваривание не требуется энергии и ферментов. Кроме Сахаров, в меде содержится также немного белка (0,1—0,4%), минеральных солей (до 0,2%),небольшие количества органических кислот (0,1—0,4%) и других веществ. Таким образом, мед является концентрированным, почти чистым углеводным кормом для пчел.

Пыльца состоит из мельчайших пыльцевых зерен, покрытых прочной оболочкой (из клетчатки). Из пыльцы пчелы приготовляют в улье пергу. Пыльца и перга являются для пчел основными источниками белков, жиров, минеральных солей и витаминов. Без пыльцы пчелы не могут выкармливать личинок и выделять воск.

Собранную с цветков растений пыльцу (обножку) пчелы смачивают нектаром и уплотняют в пчелиных ячейках, а верхний слой обильно пропитывают медом, вследствие чего он становится непроницаемым для воздуха. В этих условиях в ячейке происходит превращение пыльцы в пергу. Под влиянием молочнокислых бактерий часть сахара, который пчелы добавили в пыльцу при ее смачивании, превращается в молочную кислоту, являющуюся сильным консервирующим средством. В таком виде пыльца в ячейках может храниться до двух лет.

В перге содержится в среднем около 20% белка, 20% углеводов, 3—5% минеральных солей. Жира в ней может быть от 4 до 15%. В перге содержится также вода, неперевариваемая организмом пчел клетчатка и некоторые другие вещества.

Пищеварение.

Расщепление сложных составных частей пищи на более простые и всасывание последних происходят в кишечнике, который состоит из передней, средней и задней кишок (цв. табл. 1, 1 и 6). Передняя кишка включает глотку, пищевод, медовый зобик и промежуточную трубку — клапан.

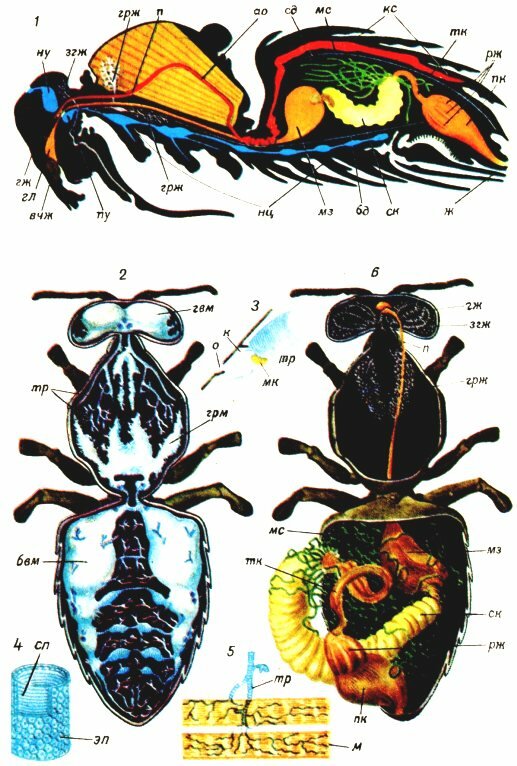

Таблица I. Органы пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения:

1 — продольный срез через тело пчелы (схема): гл — глотка; п — пищевод;

мз — медовый зобик; ск — средняя кишка; тк — тонкая кишка; пк — прямая кишка;

рж — ректальные железы; мс — мальпигиевы сосуды; кс — камеры сердца;

ао — аорта; ну — надглоточный узел; згж — заднеголовная железа; пу — подглоточный узел

нц — нервная цепочка; ж — жало; гж — глоточная железа; сд — спинная диафрагма;

бд — брюшная диафрагма; грж — грудная железа; вчж — верхнечелюстная железа.

2 — трахейная система: т — трахеи; гвм — головные воздушные мешки;

грм — грудные воздушные мешки; бвм — брюшные воздушные мешки.

3 — строение дыхальца (стигмы): о — отверстие дыхальца; к - клапан дыхальца;

мк — мышцы клапана; тр — трахея. 4 — часть трахеи при сильном увеличении микроскопа:

эп — клетки эпителия, покрывающие наружную стенку трахеи; сп — спиральная хитиновая

пружина, выстилающая трахею изнутри. 5 — разветвление трахейных трубочек в мышцах:

тр — трахея; м — мышцы. 6 — органы пищеварения (пояснения буквенных обозначений см. на рис.1.)

Глотка представляет собой трубку с мускулистыми стенками. Сокращение мускулов глотки обеспечивает всасывание жидкого корма.

Пищевод — длинная узкая трубка, отходящая от глотки: тянется она через всю грудь пчелы и в начале брюшка расширяется, образуя медовый зобик. Сюда поступает нектар, собранный пчелой с цветков для переноса его в улей. В улье она отдает принесенный нектар, сжимая стенки медового зобика. Пчела может вместить в медовом зобике до 55—60 мг нектара или меда. Однако чаще всего во время взятка пчелы возвращаются в улей с грузом 35—45 мг. В медовом зобике начинается процесс превращения сложных углеводов в простые с помощью ферментов, попавших в пищу главным образом из глоточной железы.

За медовым зобиком находится средняя кишка (желудок) — орган, в котором переваривается и всасывается пища. Средняя кишка соединена с медовым зобиком особой промежуточной трубкой — клапаном, состоящим из головки и рукава. Благодаря клапану пища может переходить из медового зобика в среднюю кишку, но не может перемещаться обратно (из средней кишки в медовый зобик). Длина средней кишки примерно 10 мм. Стенки ее мускулистые, складчатые, имеют с внутренней стороны слой эпителиальных клеток, вырабатывающих пищеварительный сок. В этом соке содержатся ферменты, с помощью которых расщепляются, кроме углеводов, еще белки и жиры. Под влиянием фермента протеазы происходит расщепление сложных белков на их более простые составные части — аминокислоты. Фермент липаза расщепляет жиры.

Во время пищеварения стенки средней кишки отслаивают от себя студенистую массу (околопищевую оболочку), которая обволакивает пищу и вместе с ней продвигается по кишечнику. Околопищевая оболочка защищает от повреждения нежные клетки, выстилающие стенки средней кишки. Постоянно отслаиваясь, она препятствует также проникновению бактерий в клетки тела (эпителий). Преимущественно в задней части средней кишки происходит всасывание клетками воды вместе с растворенными в ней питательными веществами.

Вещества, оставшиеся непереваренными, сгущаются и проталкиваются в задний отдел кишечника, сначала в тонкую кишку, а затем в толстую. Здесь продолжается всасывание воды вместе с питательными веществами и дальнейшее сгущение кала. Последний выделяется из кишечника пчелы вне улья во время полета.

Толстая кишка имеет складчатые стенки, и поэтому вместимость ее может в несколько раз увеличиваться. Благодаря этому кал у пчелы накапливается в задней кишке в течение всей зимы; выделяется он наружу лишь весной во время первого очистительного облета.

В стенках толстой кишки находится шесть ректальных желез. Они выделяют фермент каталазу, которая предохраняет содержимое кишки от гнилостного разложения. Особенно велика активность этих желез в зимний период, когда в задней кишке скапливается много кала. Наиболее высокая активность каталазы обнаружена у башкирских, самых зимостойких пчел, наименьшая — у желтых кавказских, приспособленных к мягкой и непродолжительной зиме. Ректальные железы участвуют также во всасывании воды вместе с растворенными в ней веществами, способствуя сгущению кала.

Слюнные железы.

У пчелы их четыре пары. Примыкают они к переднему отделу кишечника. У основания верхней челюсти находится верхнечелюстная железа, состоящая из плотного двухлопастного мешочка с железистыми стенками. Секрет этой железы у молодой пчелы входит в состав молочка, которым они кормят личинок. У более взрослых пчел железа выделяет секрет для растворения и соединения частиц воска при строительстве сотов. Верхнечелюстная железа сильно развита у матки. Ароматический секрет ее у неплодной матки служит для привлечения трутней во время «брачных» полетов. У плодных маток она выделяет секрет, входящий в состав «маточного вещества», играющего важную роль во взаимосвязях между маткой и пчелами. У трутней верхнечелюстной железы нет.

Глоточная железа расположена в голове, впереди мозга. Состоит она из многочисленных шаровидных скоплений клеток, лежащих дольками вокруг общего длинного протока. Эта железа у молодой пчелы выделяет секрет, входящий в состав молочка для кормления личинок. Во второй период жизни, когда пчела становится сборщицей, глоточная железа выделяет секрет, содержащий инвертазу, необходимую для превращения собираемого нектара в мед. У матки и трутня такой железы нет.

Заднеголовная железа расположена в голове, позади мозга и выделяет жироподобный секрет для смазывания трущихся частей хоботка. Железа слабо развита у трутня, хорошо — у рабочей пчелы и сильнее всего — у матки.

Грудная железа находится в груди, но выводной проток (общий с заднеголовной железой) тянется в голову и заканчивается у основания нижней губы. Секрет этой железы играет роль слюны. С его помощью пчелы растворяют твердые кристаллики сахара. Он имеет значение и при пищеварении.

Кровообращение.

Кровь пчелы представляет собой бесцветную жидкость (плазму), в которой плавают также неокрашенные кровяные тельца — гемоциты. Кровь пчелы не содержит красных кровяных телец (эритроцитов) и не выполняет, следовательно, функции переносчика кислорода к клеткам тела; поэтому в отличие от крови высших животных ее называют гемолимфой. Гемолимфа разносит питательные вещества по всему телу и доставляет их к каждому органу, к каждой клетке. Она также вбирает в себя продукты распада белка — вещества, ненужные и вредные для организма, чтобы затем удалить их из тела (эту функцию выполняют органы выделения). Гемолимфа обладает способностью поддерживать постоянство осмотического давления * для сохранения клеток тела в нормальном состоянии; она обеспечивает постоянство активной кислотности, участвует в обмене газов между клетками. Перемещаясь по всему телу, она объединяет организм в одно целое.

* Осмотическое давление — это давление, вызываемое веществами, растворенными в жидкости.

Гемоциты крови выполняют защитную функцию: они окружают бактерии, отмершие клетки и разные посторонние вещества, попавшие в тело пчелы, растворяют и рассасывают их. Эта функция гемолимфы носит название фагоцитоза (поглощение клеток) .

Чтобы гемолимфа могла выполнять свои функции, она должна постоянно передвигаться в полости тела пчелы. Основным органом, приводящим гемолимфу в движение, является сердце, расположенное в верхней (спинной) части брюшка пчелы (рис. 7).

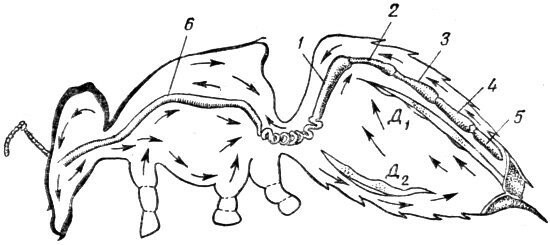

Рис. 7. Кровеносная система пчелы:

1—5 камеры сердца; 6 — аорта; Д1 — спинная диафрагма; Д2 — брюшная диафрагма. Стрелками показано направление движения крови в теле пчелы.

Сердце пчелы представляет собой трубку, разделенную на пять камер. Каждая камера отделена от соседней клапаном, который пропускает жидкость только в одном направлении, поэтому гемолимфа может течь в камерах только от конца брюшка к голове. В каждой камере имеются отверстия (остии), через которые гемолимфа проникает внутрь сердца. Передний конец сердца сужается, образуя аорту — тонкую трубку, которая проходит через всю грудь, доходит до головы и там заканчивается (цв. табл. I, 1).

В месте перехода аорты из брюшка в грудь аорта образует несколько спиральных петель, заключенных в особую сумку. Здесь кровь получает нужный ей кислород воздуха. Петли также предохраняют сердце от толчков при движениях и полете пчелы.

Движение гемолимфы в сердце происходит в результате последовательных сокращений камер. Сначала расширяются все камеры, и гемолимфа через боковые отверстия проникает из околосердечной полости внутрь камер. Затем наступает последовательное сокращение камер, начиная с самой задней. При последовательных сокращениях гемолимфа перемещается из одной камеры в другую и затем по аорте поступает в голову, выливается в полость головы, омывая мозг и находящиеся там ткани и клетки. Из головы гемолимфа течет в грудь, где омывает мускулы, и затем попадает в нижнюю часть брюшка.

В брюшке у пчелы имеются две диафрагмы — брюшная и спинная. Благодаря им движение гемолимфы и в брюшке носит направленный характер: жидкость сначала попадает в нижний отдел брюшка, затем в средний, откуда насасывается в верхнюю околосердечную полость. Проходя мимо средней кишки, гемолимфа обогащается поступающими из нее питательными веществами, затем снова попадает в сердце и таким образом совершает свой круговорот в теле пчелы. У основания усиков и ножек пчелы находятся так называемые пульсирующие пузырьки, которые способствуют нагнетанию гемолимфы в узкие полости усиков, ножек и крыльев.

Скорость сокращений сердца пчелы зависит от активности ее жизни. У спокойно сидящей пчелы сердце сокращается 60—70 раз в минуту, у движущейся пчелы — около 100 раз, а во время полета — 140—150 раз.

В тесной связи с гемолимфой находится жировое тело, в котором сосредоточены запасные питательные вещества — гликоген, белок и жир. Когда в гемолимфу попадают излишки сахара, то они откладываются в жировом теле в виде нерастворимого в воде вещества — гликогена. В жировом теле откладываются также излишки белка и жира. При недостаточном питании пчелы протекает обратный процесс. Питательные вещества жирового тела переводятся в растворимое в воде состояние и попадают в гемолимфу, поддерживая непрерывное питание всех клеток и органов тела пчелы.

Дыхание.

В клетках тела питательные вещества соединяются с кислородом (окисляются). При окислении углеводов и жиров выделяется тепло, необходимое пчелам для нормальной жизнедеятельности. Продуктами распада указанных веществ являются углекислый газ и вода. При распаде же белков, кроме углекислого газа и воды, образуются еще сложные соединения — мочевая кислота, соли и некоторые другие.

При дыхании осуществляются доставка кислорода ко всем органам и клеткам тела и удаление из тела углекислого газа и избытка воды в виде водяных паров. Высшие животные дышат легкими, в которых кровь насыщается кислородом; затем она разносит его по всему телу. У пчелы гемолимфа не разносит кислорода, все тело ее пронизано мельчайшими трубочками — трахеями, по которым воздух непосредственно подходит ко всем органам и клеткам тела (цв. табл. I, 2).

По бокам тела пчелы расположены особые отверстия — дыхальца, имеющие сложное строение (цв. табл. I, 3). На груди пчелы находится три пары, а на брюшке — шесть пар дыхалец. Воздух сначала попадает в полость — дыхательную камеру, стенки которой покрыты волосками; здесь воздух очищается от пыли и посторонних примесей. Дыхальца могут наглухо закрываться посредством замыкающего аппарата и не пропускать воздуха.

От дыхалец отходят короткие толстые трубки, впадающие в большие воздушные мешки, которые служат резервуарами для воздуха. От воздушных мешков отходят многочисленные трахеи, разветвляющиеся на все более и более тонкие трубки; последние заканчиваются тончайшими трахеолами и трахейными клетками, которые пронизывают все части тела и органы пчелы (цв. табл. I, 4, 5). Стенки трахеол очень тонки и проницаемы для воздуха. В них происходит обмен газов: кислород проникает внутрь клеток, а углекислый газ и водяные пары поступают из клеток в трахеолы.

Обмен воздуха в воздушных мешках и крупных трахеях происходит путем механической вентиляции в результате быстрого увеличения и уменьшения размеров брюшка при дыхании. Эти дыхательные движения можно наблюдать у пчелы, которая, прилетев с тяжелым грузом с поля, садится отдыхать вблизи летка улья. Во время полета пчела вдыхает воздух через переднее и все брюшные дыхальца, а выдыхает через третью пару грудных (самых больших) дыхалец. В спокойном состоянии пчела делает около 40 дыхательных движений в минуту; после полета число их достигает 120—150 в минуту. При этом воздушные мешки могут увеличиваться и уменьшаться на одну треть общего объема.

В трахеолах и трахейных клетках обмен воздуха происходит путем периодического заполнения их жидкостью, при котором воздух выталкивается в крупные трахеи; затем эта жидкость через стенки трахеолы уходит в полость тела, а на ее место поступает чистый воздух. При достаточном снабжении кислородом жидкость заполняет значительную часть трубочек. Когда же кислород оказывается исчерпанным, то прилегающая к трахеолам ткань переходит в активное состояние, жидкость выходит из трахеол, а воздух заходит на ее место. Через стенки трахеол и трахейных клеток кислород воздуха попадает в клетки тела и окружающую гемолимфу, а углекислый газ и водяные пары проникают из клеток в трахеолы, откуда затем выталкиваются в крупные трахеи и воздушные мешки.

Пчелы отличаются очень большим диапазоном интенсивности обмена веществ. Отношение минимального обмена к максимальному составляет 1 : 140, в то время как для человека оно не превышает 1 : 10. В связи с этим и потребность пчел в кислороде может сильно колебаться в зависимости от состояния пчелы, внешней температуры, количества пчел в семье, состояния их гнезда и других причин. Особенно большое значение имеет состояние семьи: в одних условиях пчел можно содержать в ящиках без какой-либо специальной вентиляции, а в других для сохранения пчел необходима очень сильная вентиляция.

В среднем нормальная семья летом при активной работе и сравнительно высокой температуре потребляет около 20 л воздуха в час на 10 тыс. пчел (1 кг). Зимой, когда пчелы менее активны, потребление воздуха на 1 кг пчел в среднем уменьшается до 4 л в час.

Пчелы при дыхании выделяют из организма излишек водяных паров. При сильном возбуждении они могут потреблять так много корма, что их организм не в состоянии удалять весь излишек воды, и тогда происходит запаривание пчел, при котором они становятся мокрыми и погибают. Запаривание может произойти, например, во время перевозки пчелиных семей, если пчелы питаются жидким (свежепринесенным) нектаром, а ульи оборудованы недостаточной вентиляцией.

Пчелы могут значительно полнее использовать кислород воздуха, чем высшие животные. Так, в спокойном состоянии они живут при понижении содержания кислорода в воздухе до 4% (в воздухе содержится около 21% кислорода); если содержание кислорода понижается до 16%, человек уже ощущает духоту. Без заметного вреда для пчел содержание в воздухе углекислого газа может быть увеличено до 9% (в воздухе содержится 0,03% углекислого газа).

Выделение.

Образующиеся в организме пчелы в результате белкового обмена мочевая кислота и соли попадают в гемолимфу и удаляются затем из тела органами выделения. Эту функцию у высших животных выполняют почки, а у пчел — так называемые мальпигиевы сосуды. Они состоят из трубочек длиной около 20 мм и толщиной от 0,1 до 0,01 мм. Трубочки располагаются в полости брюшка, вблизи задней части средней кишки (цв. табл. I, 1 и 6, мс). Все они впадают в просвет кишечника в том месте, где средняя кишка переходит в тонкую кишку. Число мальпигиевых сосудов у пчел бывает разное — от 80 до 100 и больше. Эти сосуды омываются со всех сторон гемолимфой.

Стенки трубочек состоят из однослойного эпителия, клетки которого обладают способностью вбирать из гемолимфы мочевую кислоту и другие продукты распада белков и осаждать их в виде зерен в середине клетки. В дальнейшем зерна снова растворяются и обволакиваются особой пленкой, образуя капли внутри клетки. Эти капли, заключенные в пленки, отделяются от клеток и попадают во внутренний канал трубочки, по которому проходят к ее концу, где впадают в тонкую кишку. Оттуда вместе с калом продукты распада удаляются из тела. Таким путем гемолимфа непрерывно освобождается от веществ, вредных для организма.

Вы смотрели страницу - Пищеварение, кровообращение и обмен веществ

Следующая страница - Размножение и развитие пчелы

Предыдущая страница Строение тела пчелы

Вернуться к началу страницы Пищеварение, кровообращение и обмен веществ

|

|

|

|

|

|

|

X. Н. АБРИКОСОВ. Кандидат сельскохозяйственных наук. ТЕХНИКА АМЕРИКАНСКОГО ПЧЕЛОВОДСТВА В книге дана характеристика американского пчеловодства, кратко описана кормовая база, конструкция улья, комплекс методов получения высоких медосборов, опыт США в разрешении вопроса о роении пчёл. ОГИЗ - Сельхозгиз, Москва. 1946 г. |

|

|

В.А.Нестерводский Организация пасек и уход за пчелами В книге рассматриваются вопросы кормовой базы пчел, лучшие системы ульев, уход за пчелами весной и летом, осенние работы на пасеке, зимовка пчел, болезни и вредители пчел и борьба с ними, организация пасеки. Издательство "Урожай". 1966 год. |

|

|

Рената Франк Вы узнаете: О составе меда и значении его для обмена веществ; О применении меда в здоровом питании; О профилактическом и терапевтическом действии меда. Многочисленные советы по использованию меда помогут справиться с недомоганиями, сбалансировать свой рацион и подружиться с этим чудесным даром природы! Перевод с немецкого. Харьков. 2007 год. |

|

|

Э. БЕРТРАН УЛЬИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА Издание, пересмотренное по двенадцатому французскому изданию, под редакцией В. С. РАЙНОВСКОГО. С 83 рисунками. С приложением таблицы конструкторских чертежей, ульев, рецептов приготовления медовых вин, водки и уксуса и писем к Э. Бертрану Маргариты Меркадье. Издательство „МЫСЛЬ". ЛЕНИНГРАД. 1928 год. |

|

|

КОРЖ В.Н. Книга посвящена описанию натуральных (нативных) продуктов пчеловодства, а также их целебных и лечебных свойств. В книге приведены практические рекомендации по использованию и правильному хранению пчелопродуктов, народные рецепты для укрепления организма, профилактики и лечения самых распространенных недугов. Все рекомендации и народные рецепты следует использовать только после согласования с лечащим врачом. 2-е изд. — X.: Вировец А.П. «Апостроф», 2012 год. |

|

|

Священник Александр Лазебный. ПЧЕЛИНАЯ АПТЕКА: Все о медолечении и пчелоужалении Бог создал пчелу во благо человеку, и это удивительное насекомое уже много тысяч лет щедро дарит людям замечательные продукты - мед, воск, маточное молочко, прополис. На страницах этой книги вы найдете рецепты лечения продуктами пчеловодства, а также научно обоснованное описание пчелоужаления - методики лечения с помощью укусов пчел. Самые тяжелые заболевания отступают благодаря этим волшебным средствам. По благословению преосвященнейшего Владимира епископа Почаевского. Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2006 год. |

|

|

Кузьмина К.А. Книга в доступной форме рассказывает о химическом составе продуктов медоносной пчелы и их действии на организм человека, о применении их с лечебной целью в народной и научной медицине. Описаны методы лечения медом и продуктами пчеловодства — пчелиным ядом, пергой, маточным молочком, а также пчелиным воском и прополисом. В книге представлены способы определения подлинности меда, его применение в косметологии, противопоказания к применению меда, инструкция по применению пчелоужалений. К. О-во «Знание» Украины, 1992 год. |

|

|

Ковалев А.М., Таранов Г.Ф., Нуждин А.С. и др. Книга может служить пособием при подготовке пчеловодов на курсах, а также практическим руководством для зоотехников, агрономов и других специалистов сельского хозяйства. Много полезного в ней найдут и пчеловоды-любители. Книга предназначается в качестве учебника для подготовки пчеловодов в сельских профессионально-технических училищах. В книге содержится 12 таблиц, 8 цветных таблиц и 119 рисунков. Изд. 4-е. М., «Колос», 1970 год. |

|

|

Ковалев А.М., Таранов Г.Ф., Нуждин А.С. и др. Предназначен для подготовки массовых кадров пчеловодов в системе профессионально технического образования. Освещаются: биология пчелиной семьи и селекция пчел; кормовая база пчеловодства и опыление с.-х. культур; пчеловодный инвентарь и пасечные постройки; разведение и содержание пчел; болезни пчел, их профилактика и борьба с ними; хранение и переработка продуктов пчеловодства, экономика и организация пчеловодного хозяйства. Изд. 5-е, перераб. и доп. М., «Колос», 1973 год. |

|

|

Комиссар А.Д. Высокотемпературная зимовка медоносных пчел Зимовка — самый ответственный период в жизни пчелиной семьи, о котором мы знаем очень мало. По утверждению автора этой книги практически все наши сложившиеся представления о жизни пчел в зимний период ошибочны или нуждаются в пересмотре. Автор предлагает новые оригинальные высокотемпературные способы зимовки нуклеусов и отводков, позволяющие при минимальных затратах корма сохранять зимой пчел и получать весной интенсивное их развитие. Киев: НПП "Лаборатория биотехнологий", Институт зоологии АН Украины, 1994 год. |

|

|

Малаю А. Интенсификация производства меда Книга содержит сведения о биологии пчел, способах их кормления и размножения и наиболее эффективных методах повышения их медопродуктивности. Освещается опыт содержания пчел в Румынии, странах Западной Европы и США. М.: Колос, 1979 год. |

|

|

ОЗЕРОВ А.П. Рациональное двухматочное пчеловождение Предлагаемый материал представляет собой всесторонне отработанную технологию с элементами "ноу-хау", позволяющую повысит медосбор в 3-7 раз, улучшить условия содержания пчелосемей, уменьшить затраты средств и труда, а в конечном итоге многократно повышает экономический эффект пчеловодства. Технологическая схема включает в себя четыре запатентованных изобретения автора, а также методику эффективного их использования. Хозрасчетный центр "АТЕX", 1991 г. |

|

|

Черкасова А.И. и др. Описаны биологические особенности пчелиной семьи, кормовая база, разведение и содержание пчел, племенная работа в пчеловодстве, пчеловодческий инвентарь и оборудование, пасечные сооружения и механизмы, технология получения продуктов пчеловодства, болезни, вредители пчел и борьба с ними. Приведены экономика и организация пчеловодства. Книга хорошо иллюстрирована. Рассчитана на работников пчеловодства. Может быть полезной пчеловодам-любителям. Издательство «Урожай», 1989 год. |

|

|

Черкасова А.И. Поскольку в зонах Украины климатические условия различные, работы на пасеке поданы соответственно до условий центральной за размещением зоны — Лесостепи. Имеется ввиду, что весенние работы в степной зоне начинаются ранее, чем в лесостепной, на 10—15 дней, а в зоне Полесья — на 7—10 дней позже. Наращивание пчел на зиму, а также другие осенние работы в южных областях проводятся позже, а в районах Полесья — раньше. Издательство «Урожай», 1986 год. |

|

|

Мегедь О.Г., Полищук В.П. Рассматриваются биология пчелиной семьи, районированные породы пчел, их особенности по использованию медосборов и опылению энтомофильных сельскохозяйственных культур. Описаны пасечное оборудование и инвентарь, приемы содержания и разведения пчел, производство продукции пчеловодства на промышленной основе. Помещены рекомендации по интенсификации пчеловодства путем его специализации и концентрации, планированию. Даны характеристика продуктов пчеловодства, способы их переработки и хранения, а также способы борьбы с болезнями пчел, защиты их от отравления пестицидами. «Вища школа», 1987 год. |

|

|

В.И.Лебедев, Н.Г.Билаш. Освещены вопросы происхождения, морфологии, анатомии и физиологии медоносной пчелы, приведены закономерности общественного образа жизни пчелиной семьи как целостной биологической единицы. Даны контрольные вопросы и методики проведения лабораторных работ и практических занятий. Для учащихся техникумов по специальности „Пчеловодство". М.: Агропромиздат, 1991 год. |

|

|

В.П.Цебро. Автор - пчеловод со стажем более тридцати лет. В настоящее время на его личной пасеке находится 150 пчелиных семей. Ухаживая за пчелами, он ежегодно продает государству от каждой основной семьи по два отводка и получает по 10-15 килограммов товарного меда. Книга знакомит читателя со многими эффективными приемами труда на пасеке. Она будет полезна каждому пчеловоду Северо-Запада нашей страны. Л.: Лениздат, 1991 год. |

|

|

Кашковский В.Г. Книга доцента Новосибирского сельскохозяйственного института В. Г. Кашковского "Уход за пчелами в Сибири" - обобщение опыта передовых пчеловодов Сибири и многолетних авторских исследований. Эта технология ухода за пчелами обсуждалась на выездной сессии ВАСХНИЛ и была рекомендована для внедрения на пасеках Алтая, Сибири и Северного Казахстана. При ее применении производительность труда пчеловодов Кемеровской области и Алтайского края возросла в 3 раза, а товарность пасек - в 4 раза. Западно-Сибирское книжное издательство, 1984 год. |

|

|

|

|

.